Ura, tú no perteneces aquí. No te pareces en nada a las personas que viven contigo, por eso no eres feliz. Lo que más quiero es que salgas de esta casa pero no por mí, por ti. Mereces mucho más, hay mucho más que esto allá afuera.

A veces salimos de lugares que difícilmente salen de nosotros. Eso lo entendí con el tiempo: llevar un «hogar» a cuestas te pasa factura.

Es mi memoria la mayor herramienta que tengo a mi favor, podría asociarla con una daga, excelente para defender y bastante útil si deseo hacerme daño, cegar mi propia vida. Así lo veo, así lo siento. Reprimiendo recuerdos de mis primeros diez años de vida, negando el descuido, invisibilizando la tristeza y con ella, la pequeña marca que nació en mi pecho siendo aún muy pequeña, cuando aún le temía a mi padre y no podía entender porque no se me permitía correr, gritar, jugar, saltar, usar pantalones, ¿por qué me había sido negada la danza? ¿por qué mi hermano podía estudiar música y yo no? ¿por qué mis primos podían jugar en la calle a la pelota y para mi estaba prohibido? ¿Por qué? ¿Por qué mi hermano tenía «todo lo que pedía» y para mi las promesas se postergaron en el tiempo? Ni siquiera un cuarto bonito y arreglado, tampoco un televisor, un computador, una lámpara. Siempre quedé para después y luego de casi veinte años, cuando me arropa la oscuridad sigo ahí, esperando reconciliar a la niña triste que se proyecta en las fotografías queriendo ser vista, validada, capaz.

«Yo no nací siendo borderline, mi crianza me enseñó a serlo. Mi herida silenciosa fue ensañando cada parte de mi pequeño y blanco tórax cuando todavía no tenía senos, se dibujó como un vacío por donde hacía frío cuando tenía miedo. El temor de mi existencia: jamás podré ser lo suficientemente buena como para sentirme completa. No hay perfección, no debemos llenar las expectativas de nadie, la vida es un día a la vez y de a poco. Pero hoy me duele, hace ya varios días que el dolor se cola por mi garganta así que hoy no quiero ser empática, quiero ser puramente el manojo de emociones encontradas que se revuelcan dentro de mi estómago. «

Esto lo escribí hace un par de meses, en uno de esos tantos duelos con mi reflejo.

Nací y crecí en La Pastora, un sector ubicado a los pies del cerro el Avila allá en Caracas, de calles empinadas y siestas por la tarde. Siempre estuve rodeada de gente mayor cuyas residencias olían a tierra mojada y a café recién colado, llegué a asumir que todo en el exterior del mundo debía de verse así como un infinito e interminable sendero de casas con tejados rojos y matas de mango en la parte posterior, con gatos caminando por los techos y reuniones comunales para vincularnos más con Dios. Tenía mis esquinas preferidas y mi árbol favorito, hasta cierta época le consideré mi hogar.

Esta es la parte benevolente que me trae una remembranza silenciosa y cálida, una en donde mis abuelos cuales muros se imponían por encima de cualquiera que quisiese vulnerar mi ingenuidad. Los amaba tanto que he descubierto que es justamente esa la razón por la que nunca les nombro, me dieron absolutamente todo lo que necesitaba para mantener mi corazón manso y palpitando del lado correcto, me alejaron de la maldad.

Soy hija de dos profesionales que me procrearon entrados en años y desde que pude razonar, concluí que mi llegada fue lo único que estúpidamente mantuvo unido el fracaso conyugal previamente roto. Mis padres no eran felices en su individualidad, difícilmente podían serlo estando acompañados. Diez años antes que yo, habían traído al mundo a mi hermano, un muchachito que desde muy chico mostró altas capacidades de aprendizaje y de comprensión, además de un ridículo potencial para la lectura y la interpretación.

Su infancia no fue exactamente privilegiada, sólo fue normal o al menos más normal que la mía. Esos primeros años en los que se formó junto a nuestros abuelos y a mamá, permitieron la construcción de un carácter honesto, bondadoso e inseguro aunque leal porque mamá era feliz estando junto a él. Nuestra madre no quiso hacer oídos sordos a la presión social, no comprendió que era más auténtica y segura de sí misma lejos de la voz profunda de papá. Se lo he repetido muchas veces, lo haría mil veces más: si no nacer hubiese sido el precio para su libertad, hubiese preferido no existir antes de verla castrar su autonomía.

Siendo tan pequeña alrededor de gente tan grande, me vi en la necesidad de apresurar algunos procesos para poder vincularme. Entendía las cosas muy rápido, empatizaba con facilidad, nunca fui una nena desobediente, me esforcé por encajar en la idea que los adultos tenían de mí. Mi infancia no fue solitaria pues mis primos, hijos de mi prima hermana pero contemporaneos, siempre estuvieron conmigo. Vivíamos todos dentro de una misma casa, un enorme caseron colonial con dos plantas y siete habitaciones que pasaron a convertirse en diez una vez que la platabanda desapareció y se edificó un tercer piso. Eramos toda una comunidad de primos atravesados por las enemistades entre hermanos y matrimonios fracasados. Tuvimos que convivir con la realidad de las disputas y la violencia verbal y física entre esos adultos incapaces de respetarse, de darse cuenta de que su odio repercutía negativamente en nuestra percepción de la «normalidad».

El peor error de mis abuelos fue pensar que manteniéndoles tan cerca o bajo su cobijo conseguirían derrumbar los prejuicios que se tenían los unos con los otros; por eso construyeron para nosotros, los pequeños, una realidad en donde los regaños y manipulaciones de quienes debían cuidarnos morían en el regazo de sus piernas, se iba el miedo, se terminaba la culpa. Cada noche, cinco tacitas con leche del cartón que el abuelo traía de la panadería, cinco platitos con los fideos con salsa de la abuela, cinco pastillitas con forma de animalitos para incrementar las defensas. Su cama siempre fué gigante, cabíamos todos a cualquier hora del día.

Pero mis abuelos no se dieron cuenta que no serían eternos, que ya los años se les terminaban. Cuando recién cumplí los once años, mi abuelo se marchó un domingo luego de celebrar junto a nosotros el día del niño, había sido su idea comprar salchichas y golosinas para que tuviésemos una tarde distinta. Cinco años después, mi abuela fue a su encuentro. Junto a esa lluvia de septiembre, Caracas se sacudió bajo un fuerte temblor.

La herida. Se equivocan, yo no soy especial por estar rota pues la normativa de mi sistema familiar siempre fue golpear hasta quebrar, destrozar y alterar; el abandono, la evasión, la falta de responsabilidad. Crecí pensando que todas las personas que conocería serían tal cual aquellos que en algún momento me lastimaron a mí, o a mis primos. Pensaba y pensé hasta hace dos años que la consecuencia de estar viva era irremediablemente sentir dolor, hasta que entendí que el daño que le generas a una criatura en la primera infancia le acompañará toda la vida y qué no hay nada capaz de compensar el sentirse vulnerado dentro del lugar que se supone debería protegerte.

Quiero que entiendan que lo que diré a continuación nada tiene que ver con el amor que puedo sentir con relación a mi familia biológica. Amo a mis padres y los honro cada día, adoro a mi hermano pero, esta también es mi verdad, una que comprendí cuando al estar cerca del borde de la muerte ninguno trato de venir en mi auxilio porque sabían y estaban seguros de que yo «Podría sola», como siempre han sabido, como siempre supieron porque nunca caminaron junto a mi, siempre corrieron delante o esperaron detrás para ser alcanzados o arrastrados; entonces tuve que detenerme.

Ahora imaginen una nenita que solo quiere verse linda y jugar, que quiere vestirse como las niñas de su edad, que quiere estudiar ballet porque su sueño es ser bailarina y cuyos padres no permiten que practique actividades con otros niños o niñas, solo el colegio. Siempre fue tremendo, la sombra de ese hermano que destellaba con una fotografía en la cartelera de su liceo y con mamá recordandome que él siempre había sido el primero, que siempre sabía dar lo mejor; «Lo mejor es superior a lo bueno», repetían. El asunto acá es que a él siempre le dieron más chances para abarcar sus intereses, sus solicitudes, como la guitarra y el teclado que pidió en navidad pero yo solo podía soñar con la música, no había tiempo ni voluntad para inscribirme a clases. Lo más triste de todo esto es que no me dejaron parecerme en lo que siempre quise ser como él. Mi petición para estudiar guitarra o para que me dejaran tomar lecciones de piano quedó flotando en algún lugar de mi memoria. Por eso aprendí a cantar, cuando cantaba me sentía menos ignorada que cuando hablaba.

Empecé a imaginar cómo sería mi vida si hubiese sido varón y a la larga logré comprender la tremenda ignorancia de quienes me repetían la buena fortuna de la que gozaba por tener a mis padres juntos en mi crianza, cosa que mi hermano no había tenido al crecer.

Era fácil decir eso porque era sencillo evadir el hecho de mi madre autómata probando miles de actividades que no alcanzaba a terminar, su falta de disciplina, de confianza personal o el cúmulo de compras compulsivas y objetos viejos que coleccionaba en casa tratando de significar lo inmaterial, mientras papá sólo llegaba de trabajar los días de semana y esperaba ser atendido con su comida en bandeja, el noticiero en el televisor y el periódico para leer por las tardes. La rutina se afectaba los viernes, sábados y domingos, los días predilectos porque eran tardes de bebida en compañía de su grupo de amigos en un bar cerca de casa. Pero nada parecía incorrecto porque nunca llegó a casa tan ebrio como para olvidar los helados que traía y mi madre siempre le acompañaba por las noches en sus rondas de whisky y rancheras sin quejarse, sin protestar. Ella me crió bajo la consigna de que los papás sustentan la casa, eso no significa que tengan que llevarte de paseo, lo importante es que no falte nada en la alacena. Los papás van a jugar caballos los fines de semana.

Jamás entendí la frustración adolescente de mi hermano en aquella época o el porqué de su encierro en su habitación; pero yo quedaba del lado fuera de la puerta porque nadie nunca me explicó, nadie supo decir nada coherente aunque mis primas mayores solían calificar a papá con una palabra que me aturdía, le llamaban: borracho.

¿Me siguen? Supe desde muy joven lo qué se sentía no ser feliz. A los diez años solo me importaba mi gata, que me acompañó incansablemente durante dieciocho años; mis amigas y mis cuentos. Me había rendido ante las peticiones de que se me dejara estudiar cualquier cosa, estaba entregada a mi encierro. Aunque no recuerdo cómo sucedió, de un momento a otro una puerta se abrió y fue el universo el que me condujo hasta unas clases de dibujo y pintura que impartían dentro de mi comunidad. Desde entonces nunca pude volver a ser la misma, me enamoré sin remedio de las obras de Michelena y de las destrezas que yo tenía para poner sobre papel lo que flotaba en mi cabeza. Me sentía poderosa y plena, comencé a sentirme viva; como si crear y sostener ideas me alejase del dolor. Recuerdo el día de mi primera exposición como si hubiese sido ayer, y lo recuerdo con nitidez porque él único que llegó a tiempo fue mi hermano. Nuevamente, mis padres me dejaron para después.

Esas eran mis alegrías, eso y mis libros, y las historias que por entonces comencé a inventarme y a escribir para sobrellevar la soledad de sentirme completamente ajena a mi «hogar» y a mi entorno. Sabía que no era como las demás niñas, entendía que no era tan simpática o llamativa como las otras pero quería encajar, quería sentirme al menos en la escuela, parte de un algo hasta que comencé la secundaria y «fracasé» académica y socialmente. Esto significa que no podía igualar ni en broma el récord que mi hermano había establecido previamente y eso sumado al acoso escolar, a mis inseguridades, a la ausencia de contención y escucha más las exigencias constantes de mis progenitores culminaron hundiéndome en una depresión que a la larga ellos olvidaron, pero yo no.

¿Has visto a una nena de doce años queriendo morirse? He comprendido que mi deseo de desaparecer me ha acompañado tanto rato que ya es mi pareja de estudios y de vida, a donde quiera que voy es mi sombra: la tremenda sensación de jamás ser suficiente para nadie, mucho menos para mi misma.

A esa tierna edad ya visitaba a la psicóloga, terapia que me permitió continuar con vida los siguientes tres años, tiempo en el que mi autoimagen sufrió severas alteraciones. Todas las cosas que me habían inculcado hasta entonces estaban mal, toda la angustia en torno a mí, a mi despertar sexual, a mi autorreconocimiento, a ser mujer; no había forma de no llegar a los trece años sin desear no tener tetas, quería ser plana, quería ser un muchachito porque los niños eran libres pensadores y no tenían que lidiar con ser «bonitos» y rellenar el estereotipo, o eso creía.

Odiaba mi estampa, odiaba mi fotografía, odiaba mi cuerpo, los odiaba a todos. Desarrollé un sentido de pertenencia con la ropa holgada y el color negro, me identificaba con la cultura EMO de aquel momento pero buscaba lucir andrógina, me desvincule completamente de mi femineidad asumiendo que quizas así mis padres me dejarían compartir sanamente con otros, tendría amigos y se terminarian los problemas de las comparaciones.

Porque ese era el pan de cada día en nuestra casa, el gusto de disminuir las destrezas del otro al contraponerlas con un contemporaneo que consideraban más genuino y capacitado. Pero la terapia justamente me permitió aprender a hacer oídos sordos a los comentarios misóginos y crueles de aquellos que no valoraron nuestra inocencia y continuar adelante mandado a todo el mundo al carajo: principalmente a mi papá y a mi mamá, pero también a los otros adultos que no sólo me mantenían a mi bordeando la angustia, sino también a mis primos disminuyendo cada cosa que nos sentíamos empoderados al hacer.

Mi adolescencia estuvo plagada de ataques de ansiedad, de depresión, de ideas suicidas silentes y de monstruos de los que no podía hablar, no sabía con quién hacerlo. Pero pasados los quince y ahora en una nueva escuela todo parecía mejorar, por primera vez en seis años comenzaba a sentirme una persona de verdad. Esta vez fui yo quien buscó audicionar en la escuela de música y quien se inscribió sin pedirle permiso a nadie. Estaba dispuesta a abrazar a la persona que sabía que era y culminar la secundaria para entrar a la escuela de artes. Iba para adelante confiando en mis capacidades, ya no me importaba el señalamiento ni la comparación con nadie.

Aquella sensación se fue diluyendo lentamente porque a los pocos meses de cumplir dieciséis años mi abuela se marchó, mi abuela, si, mi abuela. La señora con ricitos de nube de la que nunca hablo, la que me compartia su agua de cascaras de naranja desde mucho antes de que iniciara el preescolar. Mi abuela, si, esa que decía que yo era una consentida pero que conmigo no tuvo juicio, que me pidió un helado de yogurt en los últimos días de su vida, que me guardaba una taza con avena caliente cuando la visitaba en el ancianato. Mi abuela que por una inexplicable razón me pidió mostrarle mis dibujos a sus amigas en las últimas visitas que le hicieron. «Nunca dejes de crear», me dijo y no he podido olvidar sus ojitos apagados de aquella tarde.

Pero yo no pude llorar a mi abuela «Tienes que ser fuerte por tu mamá», esa era la orden. Entonces me metí mi dolor bien adentro y la vida continuó sin poder detenerme, ya sin terapia, ya sin apoyo. Cuando eso ocurrió y el mundo se volteo sin pedir permiso y me dio la espalda, todo en lo que había creído terminó y la soledad más abrumadora me consumió, esta vez sin mis primos porque fueron llevados de mi, esta vez sin amigas porque la vergüenza y la culpa fueron tantas que no podía hablar. Una tarde me encerré en el baño a meditar si debía o no atravesarme un cuchillo en el estomago y darles entonces un problema mayor en el cual enfocarse pero me faltó valor, valor que nunca apareció luego de que mis compañeros de clase fuesen a buscarme a casa para pedirme regresar.

Volví tratando de rehacer mi vida en clases de a poco, con la cabeza en alto aunque sin sonreír demasiado pero mi padre arrastrado por el miedo y la culpa, tomó una decisión que acabó por determinar lo que serían los siguientes diez años de mi vida: Un intento de suicidio una tarde de octubre, creo. ¿Saben que no han borrado los años? El nauseabundo y metálico olor de la sangre, el ladrido de los perros, la humedad de la casa. Pero mis padres no pudieron ser mis padres ni antes ni después de esto. Me dejaron flotando a mi suerte en un terreno tembloroso colmado de vergüenza y miles de por qué que nunca fueron contestados.

No puedo responsabilizar a mi hermano por su ausencia, mantengo que al querer alejarse de todo lo que le generaba repudio, se alejó de mi queriéndolo o sin querer. Pero no lo vió, no lo entendió cuando tuve diez, o doce, o quince, o dieciocho o veinticuatro; porque yo era fuerte.

Confieso que hay cierta satisfacción en haberles mandado mi fortaleza al carajo, al saber que les tocó reconocerme derrotada suplicando por mi vida. Confieso que hay cierto placer en haberles hecho entender que yo no tenía que ser fuerte, yo solo tenía que ser una niña. Confieso que me tomó dos años y medio de terapia poder llegar al lugar en donde reconozco toda la tremenda carga que se me hizo llevar desde muy temprano sin sentir odio por ello. Confieso que daría lo que fuera porque ellos entiendan que el peor daño que hicieron y se hacen es evadir lo que está mal por miedo a enfrentarlo.

Así nace la oscuridad, así es como quebrantamos la inocencia de un menor a veces sin darnos cuenta. Ellos no entendían que yo era pequeña porque al correr para alcanzarlos pensaron que ya mis procesos estaban completos, que me había convertido en una adulta. Ahora hablo y escribo, ahora sé que desarrollé una enfermedad mental por los descuidos en mi primera infancia pero ya no estoy molesta, ya hice las pases con mi historia. Escribo esto porque necesito decirle a los adultos de ahora, necesito recordarles que si van a tener hijos deben ser sus padres, deben hacerlos sentir amados y pequeños, deben ser los adultos que ustedes necesitaban a esa edad. No los invaliden, no los comparen. El mundo ya es bastante difícil y déspota como para que la familia sea territorio de guerra. Si necesitas ayuda pídela, por ti, por los que te aman.

Tenemos una sola vida, un solo cuerpo pero no una sola historia. Podemos cambiar, podemos sanar, podemos transmutar el caos en orden y amor. Podemos hacer la diferencia, podemos sanar nuestra vida.

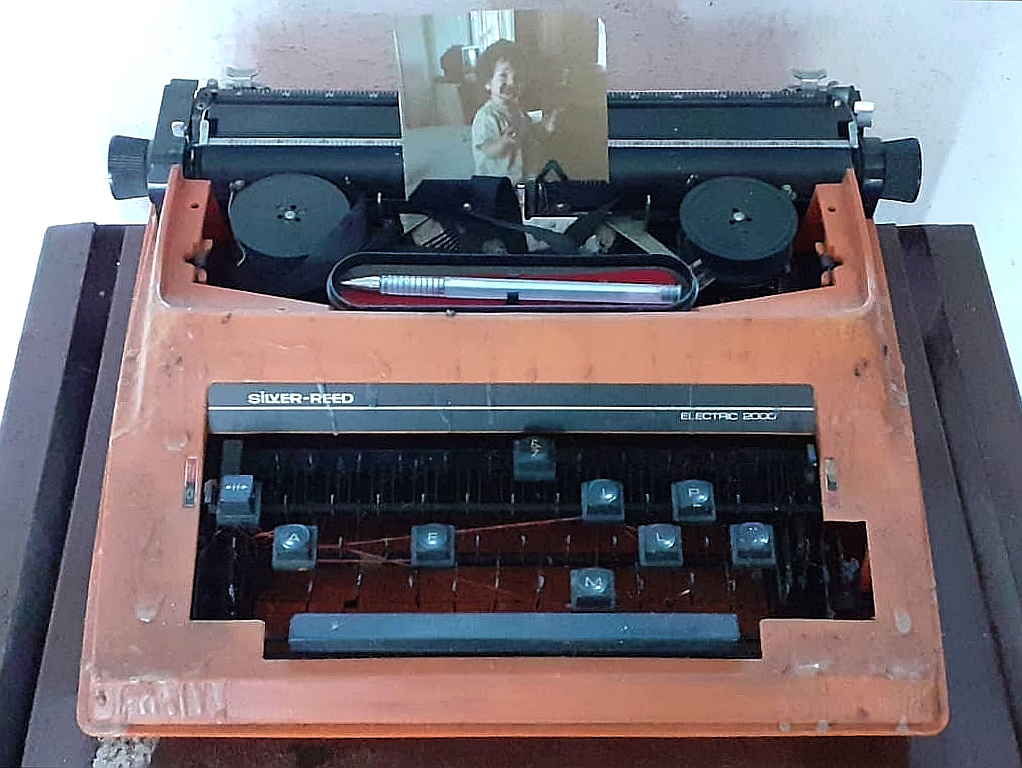

Esta es una reflexión sentida que me recuerda un poco mi infancia.

Nacer niñas en una cultura contaminada por el machismo, crecer en hogares disfuncionales, sentir el rechazo, ser testigos presenciales de crisis matrimoniales, convertirnos en víctimas de los errores de nuestros progenitores, sentir la angustia heredada de preocupaciones adultas… Todo eso nos deja heridas que parecen no cerrarse nunca.

Me gustaMe gusta