Me visita un recuerdo

De otra yo

Tan remota

Y me pregunto

Cuántas vidas

Caben

En una vida

Nina Ferrari

En una oportunidad y no recuerdo la razón, en el hospital me dieron a firmar una planilla donde figuraba uno de los posibles primeros diagnósticos, estando el mismo escrito a mano. Se leía «Trastorno adaptativo» haciendo referencia a mi incapacidad de hallarme dentro de este país al que había emigrado. Tenía por entonces una mezcolanza interna porque fue en ese lugar en donde hice los primeros amigos nacidos en suelo argentino y aún así, junto con otros tantos odios, detestaba la idea de tener que hacerme espacio y de habitar ésta ciudad que tanto me había arrebatado.

Las formas que adoptaba el afuera cuando estuve incapacitada no pueden ser descritas a cabalidad con palabras. Era como si estuviese caminando sobre un puente colgante, muy alto, tratando de mantener la vista al frente mientras la corriente de aire helada y veloz nublaba mi conciencia. También como si detrás de cada esquina me aguardara un captor, un juez, un verdugo. Mi cabeza era tan pesada que sentía que mis hombros no eran capaces de sostenerla llegando a tener la certeza de que caería hacia atrás dejandome con la cara mirando al cielo mientras era absorbida por ese suelo de arena movediza, remolinos que me tragaban cada día un poquito más. Estaba segura de que los edificios y las calles se derrumbarrian sobre mi.

No era esto lo que planeaba exponer esta semana pero actualmente me encuentro sumergida en una oleada de cambios repentinos bastante bruscos y aunque tengo la capacidad de sortearlos en este momento, la verdad he estado teniendo problemas para conciliar el sueño, el descanso y la tranquilidad. Porque aún me cuesta decidir, incluso cuando tomar una acción puede significar alejarme de la delgada frontera que existe entre mi bienestar y lo perjudicial. Creo que una parte de mi todavía tiende a querer salvar a todas las personas que amo, aun sabiendo que es mi ego el que piensa así, temo que los otros crean que les estoy dejando solos. Mi confesión de hoy: el saber que en ocasiones bastante frecuentes me he desvivido por no dejar caer a nadie aunque con ello haya sacrificado mi propia cordura.

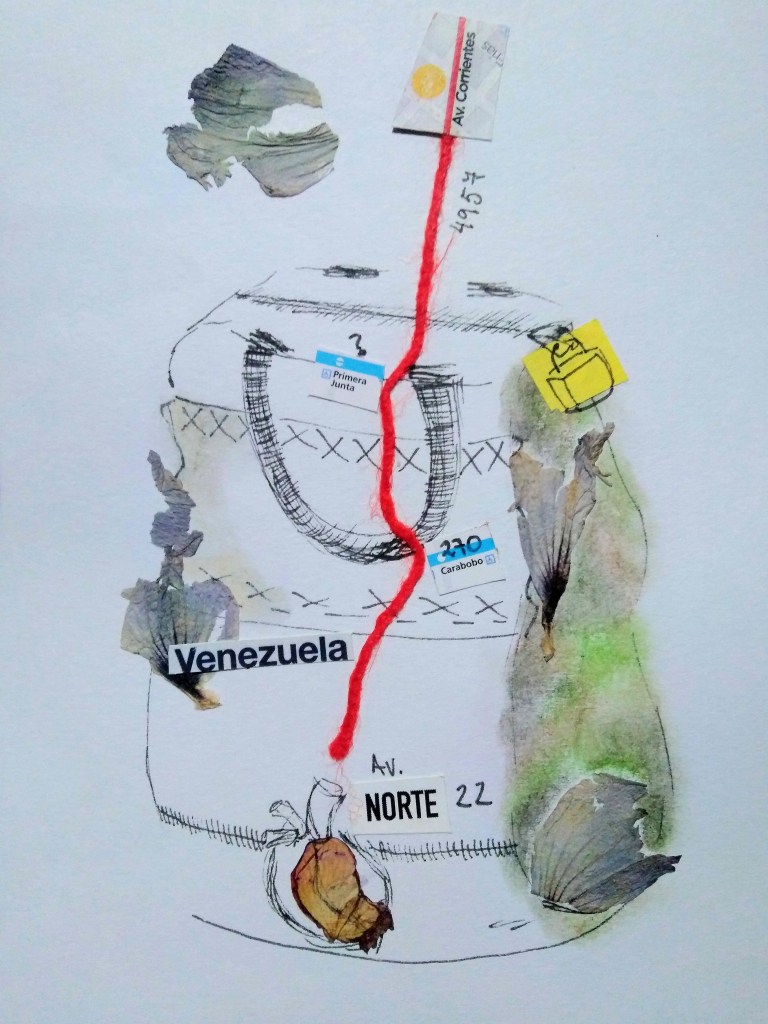

Anoche estuve recordando y enlistando la cantidad de lugares que he habitado desde que mis pies tocaron suelo porteño. Al llegar aquí, nos establecimos por alrededor de diez o quince días a dos cuadras de la avenida Rivadavia sobre Carabobo en un apartamento de dos ambientes al que no llegaba la luz del sol. Por ignorancia, este alquiler lo realizamos a través de un Airbnb, lo que nos perjudicó bastante económicamente hablando. La última noche que pasamos ahí cenamos una sopa de lentejas con fideos, gris y deprimente como nuestra situación la cual tenía por seguro una entancia nocturna entre las calles de la ciudad de la furia, configurados psicologicamente para dormir en una plaza. Nuestro equipaje había quedado bajo el resguardo de personas de confianza y solo nos quedamos con lo esencialmente importante.

Tan mal estuvimos por esos días que puedo revivir claramente esa tarde en la que subimos al último piso del enorme Burger King que se alzaba sobre la avenida Corrientes y Florida. Sentadas ahí, esperamos pacientemente que unos comensales se levantaran y tomamos entonces lo que había quedado en su bandeja y mientras lo comíamos, lloramos. ¿Para qué habíamos emigrado? Estabamos absolutamente entregados a la fatalidad.

Pero nunca estuvimos solos y parte de mi familia y conocidos de la familia de mi compañera nos giraron dinero suficiente para albergarnos unos días en un hostal ubicado en el microcrentro, a pocas cuadras del obelisco. Tal y como su nombre lo indicaba, el «Hostal Fiesta» no paraba un solo día y todas las noches se escuchaba música a todo volumen y peleas de calle que se filtraban por el balcón de la habitación que compartíamos con tres desconocidos. Sobre aquel rectángulo se alzaban tres cuchetas con colchones del grosor de tres dedos, olor penetrante, tierra y muchísimo polvo por todas partes. El desayuno venía incluido y consistía en rodajas de pan blanco, dulce de leche y dos huevos, estos últimos los guardamos para rendirlos durante el día y la noche.

Había dormido un par de días ahí cuando casualmente unos amigos que tenía medio año sin ver me escribieron. Eva y Sebastián paseaban perros para ganarse la vida mientras alquilaban una habitación dentro de una casa junto con amigos sobre la avenida Juan Bautista Alberdi, a pocas cuadras de la estación Primera Junta. Nos encontramos la mañana de aquel domingo de mayo y no dudaron un segundo en ofrecerme lugar un tiempo, al abrirme las puertas de su hogar nos permitieron a mis compañeros y a mi reunir dinero suficiente para entrar a vivir en una residencia la primera semana de junio. Debo haber compartido su espacio alrededor de una semana, tiempo en el que junto a mi amiga Sara, que también acababa de llegar, vendí dulces en las plazas y los callejones. Mis amigos no solo me dieron una cama para dormir, también un baño para asearme, ropa para el frío y comida para saciar el hambre. Así que a pesar de los pormenores, me sentí acompañada durante todo el proceso.

Al mes siguiente de haber llegado, sobre la avenida Corrientes a la altura de La Valleja, alcanzamos esa habitación con dos camas en la que residí hasta que la enfermedad me derrotó. A veces pienso en ese lugar y en el tiempo en el que creí ser feliz mientras vivía en él. Pasaron muchas cosas durante esos cinco meses, cosas lindas pero también quizás las experiencias más terribles que me toco superar. No sólo la enfermedad sino la convivencia, la oposición de los pensamientos y la dictadura de querer imponer ideales. Yo dejando de ser yo, pequeña y vulnerable, perversa y cruel, débil y loca. Muriendo en cada rincón y dejando que mi voz destruyera la razón ajena. Junto a esa cama había un recoveco y fue en él en donde desaparecí, frente a la puerta que unia esa habitación con la otra me dejé avasallar por la oscuridad.

Así que el quinto lugar en el que me tocó vivir fue un hospital psiquiátrico y fue ahí donde aprendí el verdadero significado del desarraigo y lo esencial. Viví tres meses con tan pocas cosas que comprendí a cabalidad aquello que es necesario y lo que no. Hasta este momento manejaba muy pocas palabras de este país tan diferente al mío pero mis compañeros de sala me adoptaron con los brazos abiertos, me enseñaron frases, se identificaron con mi dolor, cuando me faltó algo no duraron en compartir lo suyo y entonces entendí que eramos humanos nacidos en diferente geografía pero esencialmente iguales. Aunque fue la época en la que tuve más miedo, también fue en la que me sentí más contenida y comprendida.

Tres meses más tarde, recuperé mi libertad y me fui a vivir con Zendira y Ranier, amigos que tenían ya dos años viviendo en el país. En realidad, ella no tenía razón alguna para brindarme cobijo, habíamos restablecido la comunicación a raíz de mi caída luego de tener muchos años sin conversar pero, de alguna manera se identificó con mi malestar y me dio lugar en su presente, apoyando desinteresadamente cada pequeño paso que alcanzaba a ejecutar. El sexto piso de aquel apartamento en Villa del Parque a pocas cuadras de la avenida San Martín no logro frenar mi deseo de independizarme, estaba cansada de sentirme una carga para los pocos afectos cercanos que lograba mantener en medio de mi tormenta. Reintegrarme a las calles me inyectó confianza y pocas semanas después de estar ahí por medio de una amiga pude alquilar una habitación dentro de un departamento sobre la avenida Belgrano, se trataba de una señora que rentaba una pieza y daba todas las comodidades para compartir.

Al principio pasaba la mitad de la semana ahí y la otra en una casa ubicada entre Santos Dumont y la avenida Córdoba, en donde vivía mi pareja de aquel entonces. Avanzado el tiempo y la confianza, ya más dueña de mi y de mis acciones, forje una relación tan bonita con mi casera que dejamos de ser simplemente compañeras y pasamos a sentirnos familia. Durante largos meses mantuve una creencia orientada a asegurar que Buenos Aires había arrebatado mis querencias, mi salud y la seguridad que tenia en mí. La maldije tantas noches que no alcanzo a enumerar nada exacto pero vencer el egoísmo me demostró que en realidad yo también era parte de este clima tan extraño, que amar a su gente era la forma de hacer las pases con ella, que tener amigos y familia adoptiva me daba un lugar en esta parte del sur que silenciosamente anhelaba tanto.

Porque el desarraigo no significa olvidar de donde vienes sino hacerte lugar en donde estás. Mi acento es una mezcla extraña de palabra propias de aquí y de pensamientos que se manifiestan desde mi gentilicio. Me gusta compartir arepas y tequeños pero la realidad es que como lo que se acostumbra acá: facturas, milanesas, guisos, fideos, mucha pizza y empanadas. Aprendo recetas nuevas, aparentemente finalizo las oraciones unos decibeles más arriba que antes y digo vení en lugar de ven ¿Y que se puede esperar? Tengo dos años acá, he vivido en siete lugares distintos, convivo con argentinos de raíces italianas y además tengo a Lola, mi roomie perruna acostumbrada a que le hable en español porteño, porque es una caniche consentida que ama que la trates de vos.

¿Saben por qué les cuento todo esto? Porque es momento de abordar un octavo lugar y aunque probablemente es menos terrible de lo que parece, odio tener que recoger de nuevo todas mis cosas para desplazarme hasta un sitio en donde no tengo certeza de nada. Aunque considero que es un nuevo nivel de madurez me encuentro preguntándome cosas como:

¿Podré dormir tranquila?

¿Habrá ruido?

¿Tendré un lugar en donde practicar yoga?

¿Sabré cómo hacerme cargo de mi?

Como si no tuviese más de año y medio haciéndolo. Y es que en Venezuela toda mi vida viví en una sola casa. Tenía tantas cosas y tanto espacio que jamás me hice la pregunta de como entraría eso en otro lugar o si cabrían en una sola maleta porque emigrar solo se transforma en algo real cuando tienes el pasaje en la mano y la convicción en el pecho.

Mi hermana menor me acaba de escribir: Recuerda que no hay decisiones incorrectas. Quizá no sean todas las respuestas pero si es suficiente para avanzar.

Todas nuestras decisiones convergen en un sólo lugar: el presente, que es el tiempo en el que permaneceremos eternamente. La distancia en realidad no es una medida que pueda servir de referencia para calcular la calidad del amor que sentimos por otros, hace dos años que no veo a muchos afectos y los sigo amando igual o incluso más que antes. Parece tonto pero solemos subestimar la grandeza de lo cotidiano cuando hemos crecido rodeados del confort. Tenemos certeza de que estaremos abrigados hasta que aparece el frío y comprendes que sólo trajiste contigo una manta hecha en un país tropical, ridícula para temperaturas tan bajas y que probablemente, es con lo único que cuentes hasta que puedas reunir el dinero para hacerte de una colcha más gruesa. Y es que ésta diaspora venezolana guarda tantas historias increíbles que la mía sólo es una cuenta del rosario infinito que abarca el mundo entero. Todo aquello que no ha sido dicho todavía, en unos años será el legado que edifique la moral de nuestra amada tierra.

Estoy profundamente agradecida por la cantidad de momentos hermosos y emotivos que he experimentado en este piso nueve, por encontrar una madre adoptiva a la que amo sinceramente y con quien cuento en las buenas y en las malas. Esta es una nueva oportunidad, una aventura, un cambio positivo para mi crecimiento personal en parte porque ahora sé a plenitud que no estoy sola y que siempre habrá un plato de locro esperando por mi los días de fiesta y un abrazo de Lola al atardecer.